Что такое инсульт

Инсульт — это острое нарушение кровоснабжения головного мозга. Когда сосуд закупоривается тромбом или лопается, часть нейронов лишается кислорода и погибает. Если вовремя не оказать человеку помощь, зона поражения расширяется, что приводит к серьезным последствиям. Чем раньше человек оказывается в стационаре, тем выше шанс сохранить мозговые функции.

Различают несколько форм инсульта, однако механизм у всех один — резкое уменьшение притока крови к головному мозгу.

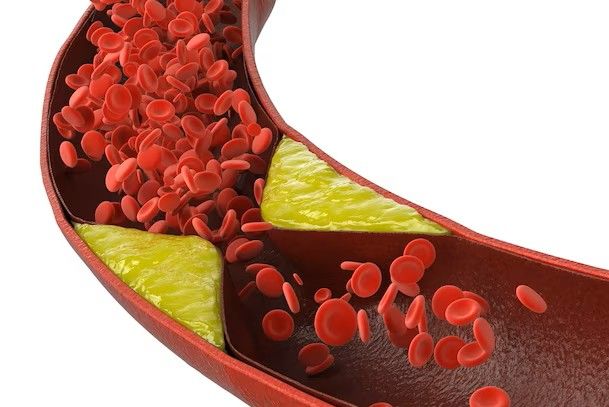

Ишемический инсульт — внезапное нарушение мозговых функций, возникающее из-за гибели участков нервной ткани при полном перекрытии артерии (окклюзия) либо при её резком сужении (стеноз) на фоне тромбоза или эмболии. Поражённые нейроны перестают работать, что приводит к утрате функций, за которые они отвечали — страдает речь, мимика, равновесие, движение. До 85% эпизодов инсульта у молодых пациентов относится к этому типу. Чаще его фиксируют у женщин.

Геморрагический инсульт — кровоизлияние в мозговую ткань или подлежащие структуры вследствие разрыва либо повышенной проницаемости сосудистой стенки, что сопровождается выраженными неврологическими нарушениями.

Выделяют и педиатрические инсульты:

• фетальные — развиваются ещё во время внутриутробного роста;

• перинатальные (младенческие) — от 28-й недели гестации до 30-го дня жизни;

• детские — у пациентов от одного месяца до 18 лет.

Чаще всего перинатальный инсульт имеет ишемическую природу и происходит из-за сгустков крови, которые отрываются от плаценты и попадают в мозг ребёнка. К факторам риска относят также родовые травмы головы или шейного отдела.

По длительности симптоматики различают два клинических варианта:

Транзиторная ишемическая атака (микроинсульт) — кратковременное расстройство мозгового кровотока с легкой неврологической симптоматикой, которая исчезает за минуты или часы, но может оставлять скрытые последствия.

Инсульт — состояние, при котором неврологическая симптоматика продолжается более суток и усиливается.

Врачи подчёркивают, что транзиторная ишемическая атака — это предупреждение о высокой угрозе обширного инсульта в ближайшее время. Статистика показывает: у 30% пациентов, перенёсших такой эпизод, в течение пяти лет развивается полноценный инсульт. Если не заняться профилактикой, то у 10–15% людей тяжёлый приступ случается уже в первый год после микроинсульта.

«Терапевтическое окно»: четыре часа на решение судьбы

В неврологии существует понятие «терапевтического окна» — интервал около четырёх часов с момента появления первых симптомов, когда ещё возможно предотвратить необратимое повреждение ткани мозга. Если человек поступает в специализированный сосудистый центр в течение первых четырёх часов, неврологи успевают растворить тромб и восстановить кровоток. Это резко улучшает прогноз. Если же окно упущено, шансы вернуть функции мозга падают с каждой минутой.

Люди часто проигрывают время по трём причинам:

— не распознают симптомы;

— стесняются вызвать скорую «вдруг это не инсульт»;

— едут в больницу сами, теряя критические минуты.

Медики подчёркивают: лучше десять ложных вызовов, чем один пропущенный инсульт.

Статистика и масштаб проблемы

Инсульт остаётся одной из ведущих причин смерти в мире. Каждые две секунды в мире у кого-то случается инсульт, и с такой же частотой заболевание уносит жизни. Ежегодно инсульт становится причиной гибели почти семи миллионов человек.

В России ситуация также тяжёлая: болезнь ежегодно уносит около 200 тысяч жизней, что является одним из самых высоких показателей смертности от инсульта в мире. Сопоставимое число людей после перенесённого инсульта получают инвалидность.

Национальный регистр указывает: лишь 8% переживших этот недуг возвращаются к привычному ритму жизни, около 20% пациентов теряют возможность самостоятельно передвигаться, 31% нуждаются в постоянном уходе.

Инсульт может произойти в любом возрасте: от перинатального периода до глубокой старости. Если раньше инсульт считался болезнью «стариков», то в последние годы неврологи фиксируют устойчивое «омоложение» заболевания: за год на каждые 100 тысяч населения приходится от 300 до 500 инсультов, а средний возраст перенёсших инсульт сместился в зону 45–50 лет. Ещё десять–пятнадцать лет назад такие случаи считали нетипичными, а теперь они стали статистической нормой.

Ускоренный темп городской жизни отражается на здоровье. Хронический стресс, перегрузки и дефицит отдыха подрывают работу сердечно-сосудистой системы. Сегодня врачи фиксируют такие нарушения всё чаще, причём они встречаются уже не только у взрослых, но и у школьников и даже у детей дошкольного возраста.

Однако с возрастом вероятность инсульта резко возрастает: после 55 лет риск удваивается с каждым прожитым десятилетием. Главным провоцирующим фактором врачи называют артериальную гипертензию — контроль давления позволяет предотвратить до 320 тысяч инсультов ежегодно. Заболевание чаще развивается у женщин, чем у мужчин.

Причины инсульта в молодом возрасте

Большинство инсультов не случается внезапно. Это финал многолетнего действия факторов риска, которые годами остаются без внимания. Если раньше инсульт считался болезнью пожилых, то сейчас до 50 лет фиксируют значительное число случаев. Около трети ишемических инсультов у людей 15–45 лет связаны с атеросклерозом. После 30 лет растёт влияние сосудистых заболеваний. Общие факторы риска для всех возрастных групп: гипертония, высокий холестерин, диабет, ожирение, малоподвижность, курение, хронический стресс, нарушения сна и несбалансированное питание.

Более 90% причин, приводящих к инсульту, связаны с образом жизни. Медицинские исследования показывают: при желании и дисциплине пациента почти весь риск можно устранить.

Однако у молодых людей есть и специфические причины инсульта. Наиболее частая — диссекция церебральных артерий, когда стенки сосудов (чаще сонных или позвоночных артерий) повреждаются, и в них образуется гематома, которая стимулирует тромбообразование. Это может случиться при физических нагрузках, травмах или ДТП, резких движениях шеей, мануальной терапии и даже кашле, рвоте. К предрасполагающим факторам относятся врождённые аномалии сосудов, заболевания соединительной ткани (синдромы Марфана, Элерса–Данлоса и др.).

Ещё один механизм — артериальный тромбоз, возникающий при нарушениях свёртываемости крови. Реже инсульт вызывают такие патологии, как амилоидная ангиопатия, фибромышечная дисплазия, синдром обратимого сужения сосудов мозга, гигантоклеточный или лучевой артериит, целиакия.

Сердечно-сосудистые заболевания также нередко становятся причиной инсульта. Нарушения ритма (в частности, фибрилляция предсердий), пороки и аномалии клапанов сердца, открытое овальное окно создают условия для образования тромбов, которые могут закупорить мозговые артерии.

Мигрень увеличивает риск инсульта в несколько раз из-за сосудистого спазма и кратковременной ишемии мозга во время приступа.

Женщины чаще сталкиваются с инсультами венозного происхождения, что связано с беременностью, послеродовым периодом и приёмом гормональных контрацептивов с высоким содержанием эстрогенов.

Психостимуляторы, повышающие тонус сосудов, могут вызывать острый вазоспазм и стать пусковым механизмом инсульта.

Среди других причин — тромбофилии, антифосфолипидный синдром, полицитемия, аутоиммунные и воспалительные процессы (васкулиты, артерииты), опухоли мозга и приём анаболических стероидов.

Нередко у молодых диагностируют криптогенный инсульт — когда выявить точную причину заболевания не удаётся, что осложняет лечение и профилактику повторных эпизодов.

Гиподинамия, или малоподвижный образ жизни, напрямую повышает риск инсульта. Длительное сидение снижает кровообращение, приводит к застою крови в сосудах, повышает давление и уровень «плохого» холестерина, что способствует образованию тромбов. Особенно опасна гиподинамия для людей, работающих в офисе или на удалёнке: часы за компьютером без регулярных перерывов и физической активности ухудшают эластичность сосудов и усиливают стресс, который дополнительно повышает риск сосудистых заболеваний.

Но врачи-неврологи подчёркивают: гипертония остаётся главной недооценённой проблемой.

Человек годами живёт с давлением 150–160 и не считает это поводом для терапии. Но именно перепады и хроническая перегрузка сосудов создают благоприятные условия для инсульта. В этом смысле инсульт — почти всегда отложенная расплата за систематическое игнорирование предупреждающих сигналов.

Самый главный, но простой тезис: инсульт проще предотвратить, чем лечить. Когда инсульт уже произошёл, речь идёт не об излечении, а о минимизации ущерба.

Стресс как верный путь к инсульту

Сильные психотравмы, хроническое напряжение и подавленные эмоции не только подрывают психику — они измеримо повышают риск инсульта. Это показывает серия крупных исследований в США и Европе, в которых сопоставляли уровни стресса и реальную частоту транзиторных ишемических атак (ТИА) и инсультов.

Один из самых показательных проектов выполнили в США у ветеранов Ирака и Афганистана — людей с клинически подтверждённым посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). На старте наблюдения больше миллиона бывших военных не имели ни инсульта, ни ТИА. За 13 лет у 766 человек развилась ТИА, у 1877 — ишемический инсульт. Участники с ПТСР демонстрировали двукратный рост риска ТИА по сравнению с людьми с диабетом или апноэ сна. Риск инсульта у них оказался на 62% выше, чем у людей без ПТСР, но с ожирением или с большим стажем курения.

И даже после учёта депрессии, тревожности и злоупотребления алкоголем и психоактивными веществами преимущество риска не исчезало: вероятность ТИА и инсульта у носителей ПТСР оставалась выше на 36% и 61% соответственно. Мужчины с ПТСР инсульт переносят чаще женщин.

Однако не только война и насилие запускают разрушительные процессы. Хронический финансовый стресс тоже бьёт по сосудам, это подтвердили два независимых исследования.

Было установлено, что падение доходов больше, чем наполовину, резко увеличивает риски сердечно-сосудистых заболеваний, включая инсульт.

И наоборот: рост дохода более чем на 50% сопровождался снижением риска инсульта, инфаркта и сердечной недостаточности примерно на 20%.

Стресс нередко протекает тихо — под маской внешнего благополучия. В нашем обществе не поощряют ни крик, ни рыдания, ни открытое выражение злости, что приводит к привычке подавлять эмоции. Психологи исследовали 304 женщины 40–60 лет. Для исключения одного из самых серьезных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний все испытуемые были некурящими.

У тех, кто систематически скрывал гнев и напряжение, сосуды шеи, обеспечивающие 75–80% кровотока к мозгу, чаще имели выраженные атеросклеротические бляшки. Они сужают просвет артерий и могут стать причиной инсульта при разрыве или тромбообразовании. Чем активнее женщина подстраивалась под ожидания других, подавляя собственные эмоции и желания, тем выше были структурные изменения в сосудах.

Новые данные подтверждают: скрытый и хронический стресс воздействует на сосуды не менее разрушительно, чем явные удары судьбы. Это видно из данных недавно опубликованной работы. В ней изучили 426 человек 18–49 лет, перенёсших в предыдущий месяц инсульт неясной природы, и такую же по численности контрольную группу. Оказалось, что умеренный или высокий стресс в последний месяц перед инсультом встречался у 46% пострадавших против 33% у здоровых людей. Самая отчётливая связь выявилась у женщин: умеренный стресс увеличивал риск инсульта на 78%, сильный — ещё на 6%. У мужчин статистически значимой ассоциации не найдено. Пока непонятно, почему у женщин связь реализуется уже при умеренном стрессе, а у мужчин не проявляется вовсе, но сам факт подтверждён.

Во всех исследованиях подчёркивается: речь идёт не об одном всплеске эмоций, а о длительном и повторяющемся напряжении — от фоновых воспоминаний до обвалившегося семейного бюджета или хронического подавления эмоций. Стресс не обязательно вызывает инсульт напрямую, но формирует устойчивое поле риска, которое годами подтачивает сосуды.

Механизмы до конца не расшифрованы, но вывод бесспорен: с хроническим стрессом нужно работать — не прятать его за социально одобряемой маской. Доказанным защитным потенциалом обладают регулярная физическая активность, психотерапия, техники осознанности, хобби и любая форма систематической разгрузки, возвращающая организму возможность выходить из режима постоянной тревоги. Профилактика инсульта начинается задолго до первых симптомов.

Инсульт — не случайность. Это результат многолетнего воздействия факторов риска, которые поддаются контролю. Своевременное распознавание симптомов, дисциплина в образе жизни, профилактические обследования и быстрый доступ к медицинской помощи способны значительно снизить смертность и инвалидизацию.

Особенно важно помнить: инсульт может произойти в любом возрасте — даже у молодых людей.

Екатерина Остапенко

Ранее писали: Инсульт и микроинсульт: атака на наш мозг, есть ли шанс на восстановление? Инсульт, одно из самых опасных и распространённых сердечно-сосудистых заболеваний, представляет значительную угрозу для здоровья и жизни миллионов людей по всему миру. Профилактика инсульта является одним из приоритетных направлений современной медицины. Сегодня, во Всемирный День борьбы с инсультом, мы подробнее расскажем об этом недуге и дадим советы по профилактике.

Реально ли предотвратить инсульт: причины болезни нашего времени Можно ли предотвратить инсульт? На этот вопрос ответила Наталья Юшкова, временно исполняющая обязанности заместителя главного врача в региональном Центре общественного здоровья и медицинской профилактики в Краснодаре.

Ученые выявили связь между стрессом на работе и инсультом Ирландские ученые выявили связь между стрессом, полученным на работе, и инсультом. Результаты исследования, в котором приняли участие более 26 тысяч человек, исследователи опубликовали в американском медицинском журнале JAMA Network Open.

Высокая зарплата – лекарство от инсульта: чем опасны переработки Переработки и низкие зарплаты увеличивают риск инсульта у офисных работников.