Глубокие корни: Смутное время как исторический пролог

Чтобы понять истинное значение Дня народного единства, необходимо перенестись в одну из самых мрачных эпох русской истории — Смутное время. Этот период, охвативший рубеж XVI-XVII веков (по наиболее распространенной версии с 1598 по 1613 год), стал временем тотального краха государственности. Его причинами послужил династический кризис: со смертью царя Федора Ивановича в 1598 году прервалась правящая династия Рюриковичей. На престол вступил боярин Борис Годунов, однако его власть была шаткой и многими не признавалась. Кроме того, его правление было омрачено страшным голодом в 1601–1603 годах, что окончательно подорвало стабильность в стране.

Страну захлестнула волна самозванцев, самым известным из которых был Лжедмитрий I, поддерживаемый Речью Посполитой. Внутренние распри усугублялись экономическим разорением и ослаблением государственных институтов. Этой ситуацией не преминули воспользоваться внешние враги. В 1609 году польский король Сигизмунд III начал открытую интервенцию, и вскоре польские войска оккупировали Москву. Российская государственность оказалась на грани исчезновения. Казалось, страна, погруженная в хаос гражданской войны и иностранной оккупации, уже не сможет подняться с колен.

Народное ополчение: рождение подвига в Нижнем Новгороде

Пассивное ожидание гибели сменилось активным сопротивлением, и эпицентром этого движения стал Нижний Новгород. Ключевую роль в мобилизации сыграл земский староста Кузьма Минин. Не обладая ни знатным происхождением, ни высоким чином, этот нижегородский купец сумел найти слова, дошедшие до сердца каждого. Осенью 1611 года он призвал не жалеть ни средств, ни жизни для освобождения Отечества.

Интересно, что, согласно преданию, толчком к действию для Минина стало видение: ему во сне явился Сергий Радонежский, благословивший его на подвиг. Минин взял на себя финансовые и организационные вопросы. Для руководства военными операциями был приглашен опытный воевода – князь Дмитрий Пожарский, уже успевший поучаствовать в Первом ополчении, закончившемся неудачей из-за внутренних распрей.

Важно отметить, что изначально Второе ополчение создавалось для самообороны Нижнего Новгорода от разбойничьих шаек «воровских казаков». Лишь позже, осознав, что подлинное спокойствие невозможно без освобождения сердца страны — Москвы — ополченцы изменили свою цель.

Путь к победе: от Ярославля до стен Кремля

Конец зимы — начало весны 1612 года ознаменовалось выступлением ополчения из Нижнего Новгорода. Его путь лежал вдоль Волги, а ключевой точкой стал Ярославль, где войско задержалось на несколько месяцев. Эта пауза была стратегически оправданной. Ярославль на время превратился в фактическую столицу России: здесь продолжался сбор сил, формировались органы управления, поступали пушки и боеприпасы. Именно сюда присоединились отряды сибирских татар, приведшие с собой пушнину — своего рода «международную валюту» того времени, что укрепило финансовую базу ополчения.

В конце августа 1612 года войско Минина и Пожарского подошло к Москве и вступило в сражение с польскими частями гетмана Ходкевича, стремившимися на помощь осажденному в Кремле гарнизону. Решающий бой, в котором проявился полководческий талант Пожарского и личная храбрость Минина, закончился победой русских. 22 октября (4 ноября по новому стилю) 1612 года штурмом был взят Китай-город. Поляки, засевшие в Кремле, оказались в безнадежной осаде и капитулировали. Москва была освобождена.

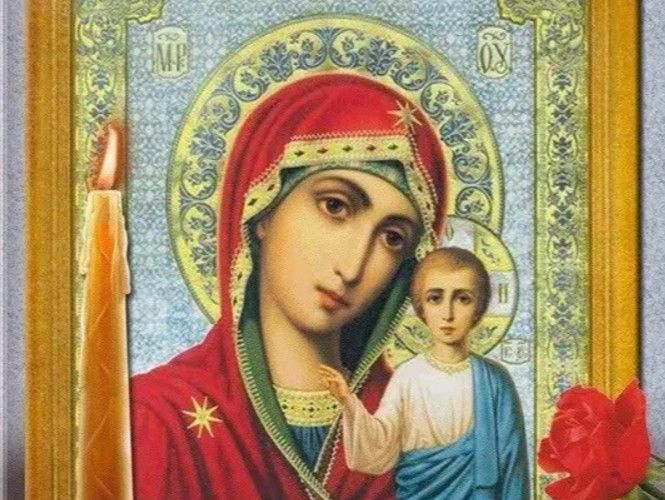

Символ веры и надежды: роль Казанской иконы Божией Матери

Невозможно переоценить духовную составляющую этой победы. С ополчением неразрывно связан один из самых почитаемых на Руси образов — Казанская икона Божией Матери. Именно в честь этого образа 4 ноября также является православным праздником — Днем Казанской иконы Божией Матери.

Список (копия) этой чудотворной иконы, обретенной в Казани в 1579 году, был передан патриархом Гермогеном в войско Пожарского.

Согласно летописям, перед решающим штурмом воины усердно молились перед этим образом, уповая на заступничество Богородицы.

Князь Пожарский был настолько уверен, что победа была дарована свыше, что на свои средства построил на Красной площади Казанский собор для хранения святыни. Деревянный храм, возведенный в 1620-х годах, сменился каменным в 1636 году. Судьба собора символична: он был разрушен «большевиками» в 1936 году и вновь воссоздан в 1993-м, став первым утраченным храмом, полностью восстановленным в постсоветской России.

От царского указа до наших дней: история празднования

Традиция чествовать память освобождения Москвы была заложена еще при первом царе из династии Романовых — Михаиле Федоровиче. В 1649 году его сын, Алексей Михайлович, издал указ, по которому 22 октября (по старому стилю) становилось государственно-церковным праздником. Эта традиция сохранялась вплоть до революции 1917 года.

С приходом советской власти праздник был упразднен. Его место в календаре заняла новая дата — 7 ноября, День Великой Октябрьской социалистической революции. Однако в постсоветский период начался поиск новых/старых символов. В 1995 году 7 ноября стало Днем воинской славы в честь освобождения Москвы ополчением 1612 года, а в 1996-м было переименовано в День согласия и примирения.

Окончательное возвращение исторической даты произошло в 2004 году. По инициативе Межрелигиозного совета России был принят федеральный закон, учреждающий 4 ноября Днем народного единства. Впервые праздник страна отметила в 2005 году.

Многообразие и сила: символика современного праздника

Современный День народного единства наполнен глубокой символикой, подчеркивающей главную идею — сплоченность многонационального народа России. Официальным символом праздника стала гроздь рябины. Это дерево, как и страна, поражает своей стойкостью: оно не боится морозов, а его яркие ягоды, не опадающие даже зимой, символизируют способность сохранять внутреннее тепло в суровых испытаниях. В славянской традиции рябина всегда ассоциировалась с семейным благополучием, любовью и защитой. Как ягоды рябины, собранные в единую гроздь, народы России, а их на территории страны проживает более 190, создают единое и сильное целое.

Единство — это не просто красивое слово. Это национальная черта, которая проявлялась на протяжении всей российской истории: в эпоху петровских преобразований, в годы Отечественной войны 1812 года, когда против Наполеона сражались представители разных народов, и, конечно, в Великую Отечественную войну. Сегодня это единство воплощается в совместном труде, общих культурных проектах, фестивалях и в уважении к традициям каждого этноса.

Интересные факты, которые вы могли не знать

История Смутного времени и подвига Минина и Пожарского полна удивительных деталей:

Честный финансист: Кузьма Минин, заведовавший казной ополчения, вошел в историю как человек безупречной честности. Позже царь Михаил Романов поручил ему розыск и возвращение сокровищницы Кремля, будучи уверенным, что «ничего к рукам не прилипнет».

Тезки-спасители: Крестильным именем князя Пожарского было Козьма (в честь святого Космы), а имя Дмитрий ему дали как более «княжеское». Таким образом, он и Кузьма Минин были тезками. На основании этого некоторые исследователи делают выводы, что, на самом деле, Минин и Пожарский — это один и тот же человек. Но это, конечно, не так…

Спаситель династии: Князь Пожарский, будучи Рюриковичем и потомком Юрия Долгорукого, мог претендовать на престол в 1613 году, но снял свою кандидатуру. Более того, именно он спас от народного гнева будущего царя Михаила Романова и его мать, которые находились в Кремле вместе с поляками.

Растущее признание: Согласно опросам ВЦИОМ, важность празднования Дня народного единства признают 75% россиян (2023 год), что в три раза выше, чем в 2019-м. 61% граждан ощущают народное единство, при том, что в 2012 году таких было лишь 23%. Зумеры чаще других поколений воспринимают 4 ноября как символ единства и сплоченности народов.

Память в веках: В память о героях-освободителях в 1818 году на Красной площади в Москве был установлен знаменитый памятник Минину и Пожарскому, а в 2005 году его уменьшенная на 5 сантиметров копия появилась в Нижнем Новгороде — на родине руководителей ополчения. Всего в России Минину и Пожарскому установлено 10 памятников: в Москве, Нижнем Новгороде, Великом Новгороде, Суздале, Пурехе Нижегородской области, Зарайске, Борисоглебске.

Больше, чем праздник

День народного единства 4 ноября — это гораздо больше, чем память о военной победе 1612 года. Это многогранный праздник, который напоминает нам, что сила России — в ее единстве, основанном не на унификации, а на гармоничном сочетании многообразия народов, культур и традиций. Это день, когда мы вспоминаем, что именно сплоченность, гражданская ответственность и жертвенность простых людей, таких как Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, не раз спасали страну в самые критические моменты ее истории. И в этом — его актуальность и глубокий патриотический смысл.

Ранее писали: 4 ноября — День народного единства: символ силы и духа народа Говорят, что не только в крепких, дружных семьях, но и на предприятиях, где стабильные и надежные коллективы, переживающие за общее дело, со временем появляется общий дух. Это особенно ощущается и чувствуется со стороны — общее устремление, общие мечты становятся мощным центром притяжения.

Почему праздник Казанской иконы Богородицы стал Днем народного единства? История, события, даты Праздник Казанской иконы Божией Матери олицетворяет собой не только единство народа, но и единство русской культуры и государственности с православной верой. Сейчас очень многое изменилось, но в XVII в. именно Русская Церковь и её первопредстоятель – патриарх Гермоген – стали спасительным якорем, удержавшим Российскую государственность от падения в бездну.

Сегодня — День народного единства: история возрожденного праздника Сегодня, 4 ноября, в России отмечается День народного единства.